2009年07月20日

残すべき地縁の文化。

昨日は私の集落の「夏祈祷」が行われました。

昔、疫病が流行り沢山の村人が亡くなったようです。当時は医療技術では流行り病が発生すればなす術なく、後は神仏に祈って治まる待つしかありません。当時の村人達も協力して必死で疫病と闘ったと思います。しかし万策尽きて、藁をも縋る思いで行った疫病退散に祈祷が現在まで残っているのです。

おそらく昔はどこの集落でも似たような事をやったいたと思いますが、近辺でこれを行っているのは僅かな地区だけです。

現在は疫病退散の目的は薄れ(多少、気分的な部分は残っていますが)、もっぱら地区のコミュニケーションのための行事になっています。行事は午後からなので、午前中は地区内の主要道路の草刈り作業を行います。

午後からは地区の住民の半分くらいが公民館に集まります。昔は甘湯(クズ湯)が振る舞われ、子供はそれ目当てに参加していました。私の子供の頃は、甘湯がカルピスに変わっていましたが…。今はジュースですね。

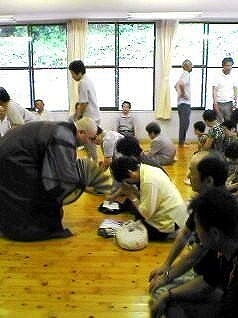

地区の住民の大半を占める曹洞宗の二つのお寺から住職を呼んで、祈祷を行います。祈祷の儀式は「般若心経」を唱えつつ行われることから、昔から集落では「大般若」と呼称されています。

この儀式の最後に『大般若波羅蜜多経』が書かれた経本で「般若心経」を唱えながら、住民の頭上で繰り掛けする儀式を行います。

この行事は小さな集落の集落内だけの小さなものです。ですが、こう言った行事が集落の協働の意識を維持しています。時代と共に変化はしても、受け継いで行きたいものです。

昔、疫病が流行り沢山の村人が亡くなったようです。当時は医療技術では流行り病が発生すればなす術なく、後は神仏に祈って治まる待つしかありません。当時の村人達も協力して必死で疫病と闘ったと思います。しかし万策尽きて、藁をも縋る思いで行った疫病退散に祈祷が現在まで残っているのです。

おそらく昔はどこの集落でも似たような事をやったいたと思いますが、近辺でこれを行っているのは僅かな地区だけです。

現在は疫病退散の目的は薄れ(多少、気分的な部分は残っていますが)、もっぱら地区のコミュニケーションのための行事になっています。行事は午後からなので、午前中は地区内の主要道路の草刈り作業を行います。

休憩中です

午後からは地区の住民の半分くらいが公民館に集まります。昔は甘湯(クズ湯)が振る舞われ、子供はそれ目当てに参加していました。私の子供の頃は、甘湯がカルピスに変わっていましたが…。今はジュースですね。

地区の住民の大半を占める曹洞宗の二つのお寺から住職を呼んで、祈祷を行います。祈祷の儀式は「般若心経」を唱えつつ行われることから、昔から集落では「大般若」と呼称されています。

この儀式の最後に『大般若波羅蜜多経』が書かれた経本で「般若心経」を唱えながら、住民の頭上で繰り掛けする儀式を行います。

この行事は小さな集落の集落内だけの小さなものです。ですが、こう言った行事が集落の協働の意識を維持しています。時代と共に変化はしても、受け継いで行きたいものです。

※CSOとは:Civil Society Organizations(市民社会組織)の略で、NPO法人、市民活動・ボランティア団体に限らず、婦人会、老人会、PTAといった組織・団体も含めて「CSO」と呼称しています。

平田義信

平田義信

Posted by 流離いのCSO at 14:40│Comments(0)

│平田の呟き…